糖尿病の歴史4 (古代ギリシャ: ヒポクラテス)

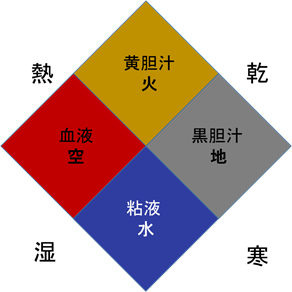

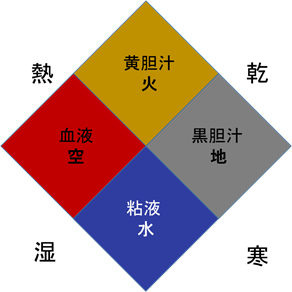

ヒポクラテスは紀元前460年頃の人です。医学から迷信や呪術的な要素を除外した最初の人で、のちの西洋医学に大きな影響を与え、医学の父と呼ばれています。ヒポクラテスは4種類の体液(血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁)に変調が起きた時に病気が生じると考えました(四体液質)。この四体液質の考えは中世まで引き継がれました。

ヒポクラテスは糖尿病という病気を認識しませんでした。流行病の第3巻に「飲んだ量を超えて排尿する患者」がいて「尿路感染で説明できない」と書いていますが、糖尿病であったかどうか不明のようです。当時、糖尿病は少なかったのでしょうか。のちに紹介するガレノスも糖尿病が少ないと書いています。

ヒポクラテスは、また「ヒポクラテスの誓い」でも有名です。これは医師倫理を述べたもので、実際は後代の作と考えられています。インスリンを発見したバンティングは「ヒポクラテスの誓い」を立てていることを理由に、インスリンの特許化を望みませんでした。ちなみに大阪大学では「ヒポクラテスの誓い」ではなく、「扶氏医戒之略」を使います。これはドイツ人医師のフーフェラントによる医師の義務を述べたもので、緒方洪庵以来の伝統です。

平成27年1月9日

ヒポクラテスは糖尿病という病気を認識しませんでした。流行病の第3巻に「飲んだ量を超えて排尿する患者」がいて「尿路感染で説明できない」と書いていますが、糖尿病であったかどうか不明のようです。当時、糖尿病は少なかったのでしょうか。のちに紹介するガレノスも糖尿病が少ないと書いています。

尿が飲んだ量を超える、しかも多く超える病気がある。この尿はとても悪質である、なぜなら適切な濃さでなく、適切に作られた尿でなく、適切に排泄される尿でない。多くの場合、排尿は好ましいものであるが、回数が多くなるとそれは肉体が溶けだしていることを意味する。腸の病気であり、苦痛であり、危機が迫っている。(アレン、他)

ヒポクラテスは、また「ヒポクラテスの誓い」でも有名です。これは医師倫理を述べたもので、実際は後代の作と考えられています。インスリンを発見したバンティングは「ヒポクラテスの誓い」を立てていることを理由に、インスリンの特許化を望みませんでした。ちなみに大阪大学では「ヒポクラテスの誓い」ではなく、「扶氏医戒之略」を使います。これはドイツ人医師のフーフェラントによる医師の義務を述べたもので、緒方洪庵以来の伝統です。

平成27年1月9日

糖尿病の歴史3 (古代インド)

今回は古代インドにおける糖尿病のお話です。

お釈迦さまと同じ頃(紀元前600年頃) に、スシュルタという医師がいました。彼はスシュルタ本集(インドの古典医学書)を残しました。この医学書は8世紀にアラビア語に翻訳され、世界的にもよく読まれたようです。この中に糖尿病に関する記載があります

スシュルタ本集には、「過食、運動不足で肥満を来し、糖尿病(今の2型糖尿病)が起こる」と書いてあります。これだけでも立派な観察ですが、「1型と考えられる糖尿病 」も記載していて驚きます。「先天性で親の種に欠陥があるために起こり、、、痩せている」と書かれています。

当時の食事はどういうものだったでしょう。インドの神々の食事には「あぶり肉」がよく出てきます。「土地のエキスは草食動物が取込み、さらに肉食動物が取り込む。その過程でエキスが濃縮される」と考えられていて、かなり肉食はあったと思われます。菜食主義を進めた仏教、ジャイナ教の力はまだ弱く、 カーストによる食事戒律も弱かったでしょう。今のインド食とはずいぶん異なっていたと思います。なおインドカレーは、中央アジアの文化とインド文化が融合し、そこにアラブ文化が、さらに新大陸の香辛料+ヨーロッパの文化が融合してできたものです(16世紀以降の発展)。

平成27年1月7日

お釈迦さまと同じ頃(紀元前600年頃) に、スシュルタという医師がいました。彼はスシュルタ本集(インドの古典医学書)を残しました。この医学書は8世紀にアラビア語に翻訳され、世界的にもよく読まれたようです。この中に糖尿病に関する記載があります

スシュルタ本集には、「過食、運動不足で肥満を来し、糖尿病(今の2型糖尿病)が起こる」と書いてあります。これだけでも立派な観察ですが、「1型と考えられる糖尿病 」も記載していて驚きます。「先天性で親の種に欠陥があるために起こり、、、痩せている」と書かれています。

当時の食事はどういうものだったでしょう。インドの神々の食事には「あぶり肉」がよく出てきます。「土地のエキスは草食動物が取込み、さらに肉食動物が取り込む。その過程でエキスが濃縮される」と考えられていて、かなり肉食はあったと思われます。菜食主義を進めた仏教、ジャイナ教の力はまだ弱く、 カーストによる食事戒律も弱かったでしょう。今のインド食とはずいぶん異なっていたと思います。なおインドカレーは、中央アジアの文化とインド文化が融合し、そこにアラブ文化が、さらに新大陸の香辛料+ヨーロッパの文化が融合してできたものです(16世紀以降の発展)。

平成27年1月7日

糖尿病の歴史2 (古代エジプト)

エベルスパピルスに載っている糖尿病の薬は何でしょう、興味がありませんか?

最初の処方を見ると「血玉髄」「赤い穀類」「キャロブ」と書かれてます。血玉髄はずっと南のエレファンチンでとれる碧玉の一種で、細かい石英結晶の集まりです。酸化鉄による赤色斑点があり、血液にたとえられます。赤い穀類はおそらく小麦でしょう。インターネットで調べると「ピラミッドで見つかるのと同じ」と宣伝している赤味を帯びた小麦粉があります。残念ながら、この2つは糖尿病に効きそうな感じがしません。

気になるのはキャロブです。キャロブ(和名:イナゴマメ)に含まれるピニトールは、ブドウ糖輸送担体の亢進作用があると報告されています。ブドウ糖の輸送が良くなると、血糖が下がります。またキャロブの胚乳から得られる高分子多糖類(キャロブガム:水様性食物繊維)は食後血糖の低下に良い影響があります。このキャロブガムは、ミルクをよく吐く乳児用のミルク(森永ARミルク)にも配合されています。

次の処方は、「サイプレス」、「草の種」、「bhh灌木の根っこ」が書いてあります。あとの2つはよくわかりません。最初のサイプレスはカヤツリグサの仲間で、抜いても抜いても生えてくる雑草です。サイプレスには抗糖尿病作用が報告されている品種があります(Cyperus rotundus, Cyperus tegetum rox b)。もしかすると、糖尿病にわずかは役立ったのかもしれません。

平成26年12月27日

最初の処方を見ると「血玉髄」「赤い穀類」「キャロブ」と書かれてます。血玉髄はずっと南のエレファンチンでとれる碧玉の一種で、細かい石英結晶の集まりです。酸化鉄による赤色斑点があり、血液にたとえられます。赤い穀類はおそらく小麦でしょう。インターネットで調べると「ピラミッドで見つかるのと同じ」と宣伝している赤味を帯びた小麦粉があります。残念ながら、この2つは糖尿病に効きそうな感じがしません。

気になるのはキャロブです。キャロブ(和名:イナゴマメ)に含まれるピニトールは、ブドウ糖輸送担体の亢進作用があると報告されています。ブドウ糖の輸送が良くなると、血糖が下がります。またキャロブの胚乳から得られる高分子多糖類(キャロブガム:水様性食物繊維)は食後血糖の低下に良い影響があります。このキャロブガムは、ミルクをよく吐く乳児用のミルク(森永ARミルク)にも配合されています。

次の処方は、「サイプレス」、「草の種」、「bhh灌木の根っこ」が書いてあります。あとの2つはよくわかりません。最初のサイプレスはカヤツリグサの仲間で、抜いても抜いても生えてくる雑草です。サイプレスには抗糖尿病作用が報告されている品種があります(Cyperus rotundus, Cyperus tegetum rox b)。もしかすると、糖尿病にわずかは役立ったのかもしれません。

平成26年12月27日

糖尿病の歴史1 (古代エジプト)

最も古い糖尿病の記載は紀元前1550年頃のエベルスパピルスに見られます。エベルスパピルスはエジプトのルクソール、古代都市のテーベで1872年に発見されました。

その記載をみると、多尿をきたす疾患で、「最もひどいときは、身体がやせ衰える病気がある。その患者を診察しても、肋骨が浮き出る以外に何の所見もない」とあります。当時、多尿(尿量が多い)は頻尿(回数が多い)と区別されていません。溢尿性疾患(尿を出し切ることができず、ちょびちょび尿が出る)の記載もあり、尿が多いだけで糖尿病と診断できません。

「何の所見もない」は、外傷や明らかな病的臓器がないという意味でしょう。 「体重減少をきたす原因不明の多尿疾患」と記述されてようやく糖尿病と結びつきます。強いインスリン欠乏状態にあると思われます。

原文(カーペンター) ではこの後に呪文を唱え、薬の調合が続きます。

平成26年12月26日

その記載をみると、多尿をきたす疾患で、「最もひどいときは、身体がやせ衰える病気がある。その患者を診察しても、肋骨が浮き出る以外に何の所見もない」とあります。当時、多尿(尿量が多い)は頻尿(回数が多い)と区別されていません。溢尿性疾患(尿を出し切ることができず、ちょびちょび尿が出る)の記載もあり、尿が多いだけで糖尿病と診断できません。

「何の所見もない」は、外傷や明らかな病的臓器がないという意味でしょう。 「体重減少をきたす原因不明の多尿疾患」と記述されてようやく糖尿病と結びつきます。強いインスリン欠乏状態にあると思われます。

原文(カーペンター) ではこの後に呪文を唱え、薬の調合が続きます。

平成26年12月26日